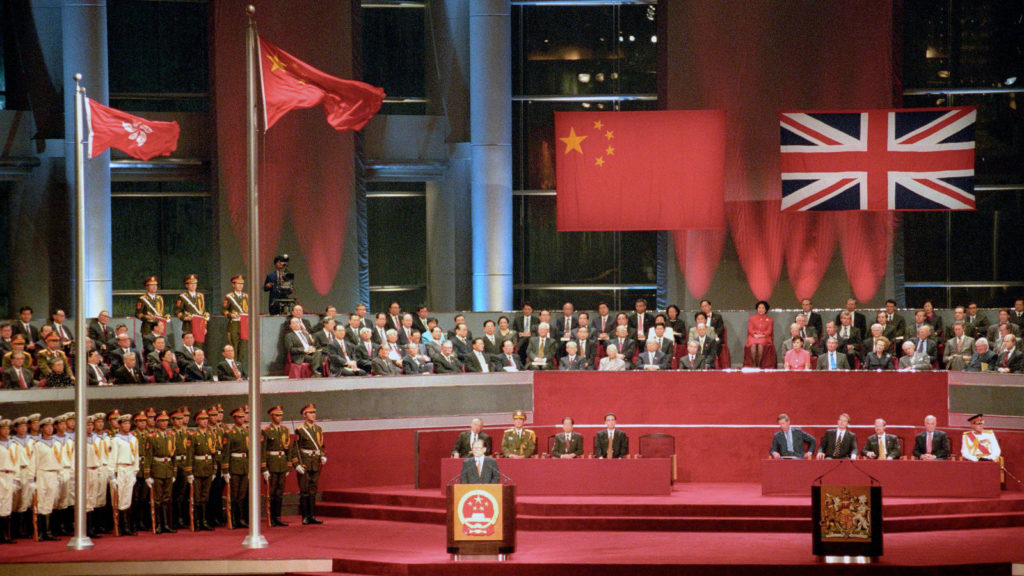

Nous sommes le 1er juillet 1997, et une poignée de main clôture plus de 100 ans de colonisation. En cette date historique, la ville d’Hong Kong n’appartient plus au Royaume-Uni, mais à la Chine. Elle passe officiellement d’un statut de ville « indépendante », à un territoire faisant partie intégrante du régime chinois. Une joie pour certains qui perçoivent enfin la libération d’une emprise occidentale ; une désillusion pour d’autres qui sentent arriver le poids de la politique despotique de « l’Empire du Milieu ». En effet, la censure est une arme fatale, que le gouvernement chinois n’hésite pas à appliquer dès lors qu’une œuvre filmique ne rentre pas dans le carcan du parti communiste.

A l’approche de la rétrocession, les risques de sanctions sont importants et plusieurs artistes hongkongais décampent vers l’occident, direction Hollywood. Les années 1990 sonnent ainsi l’installation de figures telles que John Woo, Tsui Hark ou encore Jackie Chan dans le pays de l’oncle Sam. Trois personnalités admirées dans le monde du cinéma, car elles sont les piliers de la Nouvelle Vague hongkongaise (1979 – 1984) – initiée par Tsui Hark. Tout comme la Nouvelle Vague française ou américaine, ce mouvement avait pour but de dynamiter les codes et de sortir des schémas narratifs classiques.

Tsui Hark, John Woo, et enfin Jackie Chan, étaient des superstars chinoises. Ils avaient à eux trois réalisés, produits ou écrits plus d’une centaine de films. Des réelles icônes donc, mais survivant pourtant dans un marché cinématographique asiatique à l’agonie. En effet, entre 1992 et 1999, le chiffre d’affaires annuel passe d’1,2 milliard de dollars hongkongais à 345 millions. La faute résulte de plusieurs facteurs, notamment la crise économique asiatique de 1997, l’augmentation du prix du ticket de cinéma, ou encore le développement du piratage des films en Asie du Sud-Est.

A cause de tout cela, c’est une époque compliquée pour les cinéastes asiatiques, et l’approche de la restitution de l’ex-colonie n’augure rien de bon. Depuis les années 1990, ce cinéma indépendant quitte son âge d’or et amorce une longue chute libre. Le nombre de films produits par an descend drastiquement, et les spectateurs se dirigent doucement vers les gigantesques blockbusters américains. Par conséquent, cet exode vers le territoire étasunien s’apparente à un renouveau.

Aucun des trois n’affirme clairement avoir fui sa terre natale. Cependant, les dates concordent et un autre élément nous permet de mieux percevoir ce départ : leurs films. Au travers de Tsui Hark, ou pour notre étude, de Jackie Chan, chacun parle à sa manière de cette rétrocession au sein de leurs longs-métrages. On peut notamment penser au film Knock off (1997), réalisé par Tsui Hark, dont l’intrigue se déroule à Hong Kong, durant la rétrocession. De son côté, Jackie Chan joue le rôle principal dans Police Story 3 : Supercop (1992 ; Stanley Tong), faisant également référence à l’imminente restitution de l’ex-colonie. Les exemples sont légion, et John Woo n’est pas non plus en reste, puisque le film A tout épreuve (1992) décrivait déjà cinq ans auparavant une vision noire et glaçante du futur Hong Kong. Certes, aucun des cinéastes n’a avoué publiquement ce départ forcé, mais il suffit de lire entre les lignes.

Afin d’illustrer au mieux cette fuite des cerveaux, notre regard va se poser sur un des acteurs d’action les plus connus au monde : Jackie Chan. Le réalisateur/acteur s’est fait connaître dans les années 1970, notamment avec le film Le chinois se déchaîne (1978 ; Yuen Woo-Ping), dans lequel l’artiste laisse apparaître tout ce qui fera son cinéma. En effet, entre cascades dangereuses, comédies burlesques et combats chorégraphiés, Chan impose son style en mélangeant des influences de Jean-Paul Belmondo, Buster Keaton et son enseignement chinois. Un mélange multiculturel, qui plaît immédiatement aux studios étasuniens.

Grâce à ces qualités éclectiques, Jackie Chan représente le meilleur parti pour initier un mariage prolifique entre l’art hongkongais et celui hollywoodien. De cette union naîtra la trilogie Rush Hour (Brett Ratner ; 1998/2001/2007). Bien que la franchise comporte trois films, le troisième opus ne sera pas mentionné au sein de cet article. En effet, celui-ci se déroule majoritairement en France, et dévie thématiquement comme spirituellement des deux films précédents. Pour une analyse aussi pertinente que complète du sujet à traiter, seuls le premier et une partie du second film prenant place à Hong Kong seront ici exploités.

Sommairement, Rush Hour retrace les aventures de l’inspecteur Lee et de l’agent Carter, un duo de policiers faisant équipe malgré eux. L’aventure se déroule majoritairement entre Hong Kong et Los Angeles, et nos héros vont devoir faire face à des triades chinoises et à des organisations secrètes américaines. L’action est principalement déléguée aux cascades et aux affrontements de Jackie Chan (Lee), et l’humour se retrouve plus généralement du côté de Chris Tucker (Carter).

De prime abord, ces films se rattachent à des comédies d’aventure classique. Des buddy-movie sobres et corrects, qui ont laissé de bons souvenirs à certains spectateurs. Néanmoins, ce diptyque délivre un message pertinent en sous-texte, et cela s’apparente à la première symbiose entre l’art hongkongais et celui américain. Certes, de nombreuses personnalités avaient imposé une signature asiatique dans le cinéma international – et cela bien avant l’arrivée de Chan. On pense notamment à Bruce Lee, ou même dans certains cas, Jean-Claude Van Damme. Malgré ces imposantes prestations artistiques, ils n’ont été que des acteurs au service de metteurs en scène, et n’ont pas révolutionné la manière de réaliser des films d’action dans la culture occidentale. A l’inverse de Jackie, qui reste encore aujourd’hui un symbole en ce qui concerne le « style à l’Asiatique ».

Ainsi, pourquoi Rush Hour s’inscrit-il dans un renouveau du cinéma américain ? Le casting et la présence de Jackie Chan sautent évidemment aux yeux. Pour satisfaire un artiste de renom, les prérogatives sont importantes, notamment en ce qui concerne la façon de mettre en scène des combats dynamiques. L’acteur est un perfectionniste, et impose à ses équipes un rythme de coordination millimétré. Chaque battement, chaque saut, chaque roulade doit être méticuleusement préparés pour offrir un spectacle grandiose d’arts martiaux. Afin de proposer ce genre de prestation, Hollywood doit se plier à ses espérances.

En effet, Chan reste fidèle à sa doctrine artistique et tente de réaliser toujours plus de cascades impressionnantes, dangereuses, et dignes de Buster Keaton – cinéaste des années 1920 ayant longuement inspiré Jackie. Les deux artistes prônent un style de mise en scène sobre mais impactant : au sein d’un simple plan, on plante le décor, puis on enclenche l’action et enfin surgit l’effet comique. Le montage doit être minime, afin d’éviter que la compréhension de l’événement ne devienne nébuleuse. En somme, c’est le visage et la gestuelle de l’acteur qui font l’humour, pas le montage. Grâce à des coupures discrètes, on laisse vivre l’action et le burlesque.

Ainsi, intéressons-nous à l’enquête de Rush Hour 1, et plus précisément à la mi-parcours de son intrigue. Le duo se rend dans un bar clandestin pour interroger des suspects, Carter prend le chef du gang à partie, et Lee a le droit à son moment de bravoure en affrontant le reste de ses sbires. Ici, la mise en scène tente de reproduire le style hongkongais en filmant les actions de Jackie le plus longtemps possible. Pourtant, les travers hollywoodiens font surface et certaines chorégraphies sont entaillées par des cut intempestifs. Même si l’acteur use des mêmes gimmicks qu’en Chine – cabrioles, sauts périlleux et utilisation de tous les objets aux alentours comme armes – la séquence est composée telle une scène d’action américaine classique.

Plus tard dans le film, Lee affronte l’antagoniste principal en haut d’un échafaudage. Toujours sans harnais, l’inspecteur s’agrippe à ce qu’il peut et combat en risquant de tomber à chaque instant – rappelant sa cascade du film hongkongais Who I am ? (Jackie Chan ; 1998). La caméra offre quelques rares perspectives en contre-plongée pour nous faire visualiser le danger de la chute. Puis, tout est filmé à échelle humaine, plus précisément sur Jackie, ne nous laissant plus contempler le précipice. La peur de voir glisser l’acteur disparaît et le montage s’active en alternant les gros plans sur le visage des acteurs.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que ces exemples sont légion, et que Rush Hour 1 et 2 regorge de cascades et d’affrontements reprenant traits pour traits l’esthétique asiatique. Du moins, c’est ce que l’on peut percevoir au demeurant. En effet, la réalisation américaine de blockbuster est une réalisation d’industrie. C’est une mise en scène calibrée, cherchant le profit, et facilitant la compréhension de l’histoire par peur de perdre le spectateur. Si aucune excentricité ne se dégage de ce film à gros budget, alors les combats vont être découpés de manière dynamique au montage afin de donner l’illusion d’un sentiment de rapidité et de férocité.

A l’inverse, du côté du cinéma hongkongais, Jackie Chan et bien d’autres chorégraphient leur combat sur le concept « d’action, impulsion ». La caméra est majoritairement fixe, et capture l’image avec un angle le plus large possible. Le cut (ou le zoom) fait son apparition lorsqu’un coup puissant est infligé. Le montage devient alors organique, car il évolue pour nous faire ressentir le choc de l’impact. Dans Le chinois se déchaîne, Jackie s’entraîne avec son mentor et se fait rosser car il ne comprend pas les enseignements de son maître. Lorsque son professeur veut conclure l’entraînement, le montage enclenche un cut net lorsque le coup final est donné. Le spectateur ressent la correction assénée, et que le personnage de Chan ne pourra pas se relever après cette raclée.

Observons maintenant une scène de bagarre dans Rush Hour 2 et une autre semblable dans Police Story 2 (Jackie Chan ; 1988). Jackie interprète un policier dans les deux films, et se retrouve aux prises avec un groupuscule de bandits. Rush Hour 2 prend le parti de placer son affrontement dans un salon de massage chinois, où la caméra est restreinte par son environnement. L’action est énergique, amusante, mais compressée. Les mouvements sont restreints, et la mise en scène devient brouillon lorsque l’on se concentre sur Chris Tucker. On comprend ainsi que le style hongkongais nécessite du temps et de l’entraînement, et n’est pas à la portée de tous les acteurs.

Au sein de Police Story 2, Jackie est poursuivi et décide de se cacher dans un parc pour enfants. Lorsque le combat s’amorce, le protagoniste use de tout ce qui est à sa disposition pour abattre ses ennemis. Une sensation de vitesse est tangible, et le visage de Jackie nous fait ressentir la pression de ce face-à-face. De surcroît, le montage est aéré, et le sentiment d’intensité est palpable à l’écran. Notamment lorsque le héros trouve une barre de fer, et assomme par deux coups son opposant. Un cut en gros plan nous permet alors de visualiser le dernier impact de la barre sur la tête de l’ennemi.

Néanmoins, privilégier ce style asiatique possède une limite. En effet, le style hollywoodien ne perd jamais en rythme, et est diverti par des blagues ou des rebondissements constants. Du côté hongkongais, par la minimisation des coupures, on peut dire que c’est un montage prenant son temps. C’est un effet de slow-burn, entretenant l’idée que l’impact prendra tout son sens lorsque la coupure interviendra. Un manque de tempo, qui n’est pas concevable pour un divertissement américain.

Par cela, il faut comprendre qu’Hollywood reproduit le fond, mais pas la forme. Cette énonciation entraîne alors plusieurs restrictions. Pour Jackie Chan, la manière de faire un film est largement différente entre Hong Kong et Hollywood. Tandis que les productions hongkongaises (notamment la Golden Harvest) laissaient carte blanche à l’artiste – lui laissant même refaire jusqu’à 356 prises pour une cascade –, Hollywood s’avère être plus formel. Ce lieu emblématique est plus généralement une machinerie qu’un environnement consacré à l’art. En somme, Chan est devenu davantage un technicien qu’un artiste comme il l’était en Chine.

C’est ainsi que l’on se retrouve devant deux situations diamétralement opposées. D’un côté, les studios qui souhaitent une star impliquée, mais sans trop de fulgurances et de dépassements budgétaires ; et de l’autre, un artiste étranger qui veut reproduire ses anciennes méthodes, mais se trouve contraint par des interférences artistiques. Ce musellement peut parfois trouver un compromis comme pour John Woo qui ne retourne en Chine qu’en 2008, après plus de quinze années d’activité hollywoodienne fructueuse. Mais cela peut aussi avoir l’effet inverse, comme pour Tsui Hark qui se sentant dépossédé de son art, quitte les Etats-Unis en 1998 et ne refait des films qu’à partir de 2000 avec Time and Tide, à Hong Kong.

Pour le cas de Jackie Chan, c’est un entre deux, car ce dernier a longuement alterné entre les deux pays. Il ne renie pas son parcours hollywoodien, mais admet sans vergogne que ce système américain ne laisse pas le temps pour la créativité et les préparations physiques. Son principal regret est évidemment le manque de temps nécessaire afin de mettre en scène des cascades parfaitement chorégraphiées. Malgré le joli succès au box-office qu’il reconnait à Rush Hour, Jackie Chan n’a jamais apprécié les scènes d’action, l’humour américain et la frilosité des producteurs à laisser le faire ses propres acrobaties.

Pour autant, cette frontière qui existe entre l’art hongkongais et étasunien n’a pas empêché Hollywood d’entreprendre un large processus d’appropriation culturelle. Hollywood a littéralement siphonné le cinéma d’action hongkongais – notamment la mise en scène de John Woo, et les cascades de Jackie Chan. Cela passe par des audaces artistiques inventées par ces cinéastes (telles que le bullet time), à des chorégraphies vertigineuses. Pourtant, il ne faut pas voir une quelconque critique derrière cette énonciation. Le cinéma hongkongais s’est lui-même inspiré de trouvailles cinématographiques provenant du monde entier, et chaque avant-garde du 7e art intercepte les fulgurances des cinéastes étrangers.

Ce qui est sûr, c’est qu’à la fin des années 1990, Hollywood a enclenché une longue assimilation de cette arrivée de cinéastes asiatiques. Il est aisé de voir ce mimétisme dans les blockbusters américains sortis ultérieurement. L’exemple le plus fameux reste The Matrix (Sœurs Wachowskis ; 1999) dont le personnage de Néo apprend le kung-fu dans un dojo, et affronte Morpheus dans un entraînement chorégraphié au millimètre près. La caméra se promène autour des combattants, en essayant de réduire le nombre de coupures afin de nous laisser admirer les mouvements des acteurs. De plus, le film se conclut sur un duel entre Néo et l’Agent Smith usant des techniques d’arts martiaux.

Encore aujourd’hui, le film Shang-Chi : La Légende des Dix Anneaux (Destin Daniel Cretton ; 2021) reprend l’esthétique des films de Jackie Chan. Cette similitude s’étend même jusqu’à reproduire à l’identique la séquence de course-poursuite à Hong Kong de Rush Hour 2 au sein du film Marvel. Tandis que Jackie devait gravir un immeuble en escaladant une structure en bambous, Shang-Chi doit quant à lui atteindre un étage surélevé en s’agrippant à des échafaudages de bambous. Encore plus récemment, les frères Daniels ont engagé Michelle Yeoh (souvent cité comme l’alter égo féminin de Jackie Chan) pour le film Everything, Everywhere, All at once (2022), qui rend hommage au style de combat hongkongais.

En somme, même si la saga Rush Hour n’est pas souvent citée comme étant une pierre angulaire du cinéma, elle reste agréable à visionner. Par ailleurs, en dehors du caractère buddy-movie et humoristique, ces longs-métrages bénéficient d’un contexte particulier. En effet, la migration de ces superstars hongkongaises a sonné le glas d’un cinéma indépendant vieux de vingt ans ; et l’image de Jackie Chan accrochée à un panneau « Hollywood » dans Rush Hour 1 est une excellente illustration de ce déracinement. Pour autant, tout comme Double Team de Tsui Hark (1997), ces œuvres ont marqué une transformation et un renouveau lent et invisible des productions étasuniennes. Un cinéma hollywoodien qui s’est emparé d’un nouveau type de mise en scène et offre, encore aujourd’hui, des chorégraphies et des esthétiques tous droits venus de l’autre côté du Pacifique.